【醫學新視點】十二指腸空腸套管治療糖尿病療效淺析

引言:近50年來,全球糖尿病的患病率持續增長。國際糖尿病聯盟(IDF)2021年發布的報告顯示,我國糖尿病形勢嚴峻,中國的糖尿病人數以及未診斷糖尿病人數均排名第一,且糖尿病健康支出排名全球第二,這給國內廣大臨床醫生帶來了巨大挑戰,亟需快速獲得相關領域的最新訊息以提高臨床實踐水平。十二指腸空腸套管(DJBS)正是近年來新出現的一項新興的胃鏡下治療糖尿病的方法,其模仿了胃旁路術的手術原理,并具有可逆、侵入性小等特點,可以發揮減重作用,適用于2型糖尿病的控制。本文筆者將針對DJBS治療2型糖尿病的有效性、安全性等方面作一綜述。

正文:

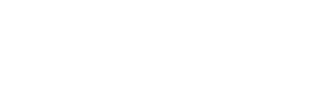

2021年,醫學界著名專業期刊《Lancet》(柳葉刀)發表了一篇題為:“2型糖尿病患者代謝性手術與傳統藥物治療的比較:一項開放標簽、單中心、隨機對照試驗的10年隨訪”的研究結論。這項研究在意大利羅馬的三級醫院進行,研究人員經過嚴苛的篩選,對60名接受代謝手術(Roux-en-Y胃分流術或者BPD膽胰管分流術)的受試者進行了長達10年的隨訪,結果發現有15名患者(37.5%)在這10年期間完全擺脫了藥物后持續保持血糖正常(圖1),且RYGB組和BPD組的糖尿病相關并發癥比藥物治療組更少[1]。而在2009年,ADA(美國糖尿病協會)就將“治愈”糖尿病界定為任何能使糖尿病病情緩解5年以上的治療方式[2]。這項研究首次證實了,在長期控制2型糖尿病方面,代謝手術比藥物和生活方式干預更有效。

圖1 10年隨訪期受試者血糖控制情況

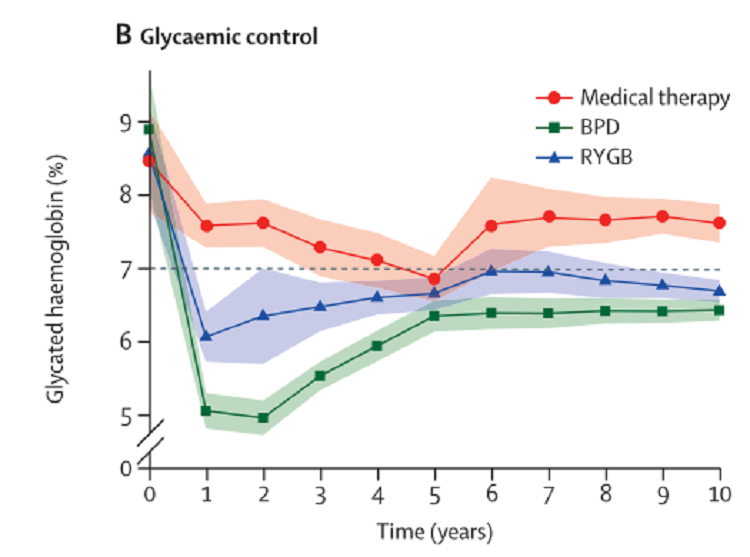

然而,在這項研究中發現,并非所有的研究結果都是“好消息”。研究發現,接受手術的患者發生嚴重不良事件的頻率高于藥物治療組(OR 2.7 [95% CI 1·3–5·6])(圖2),并且兩種手術組均出現鐵缺乏和輕度骨量減少的并發癥;再加上代謝手術過程較復雜,侵入性較大,不可逆,并存在諸如營養不良、感染等問題,致使其風險收益比和患者接受度普遍偏低。

圖2 10年隨訪期受試者糖尿病相關并發癥情況

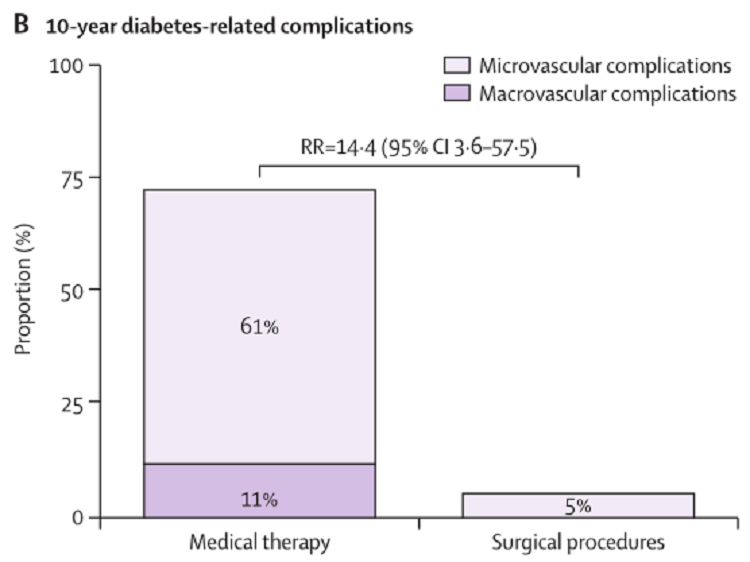

DJBS 作為代謝手術“金標準”——RYGB 的替代療法,可以理解為 RYGB 術的一種模擬裝置。其借鑒了 RYGB 手術原理,通過胃鏡在十二指腸及空腸上段置入一個套管,隔絕了十二指腸和空腸近端的食糜與腸壁的接觸,減少營養吸收,以達到治療目的。在德國進行的一項“DJBS治療外科肥胖相關疾病一年期間療效、安全性和營養狀況的縱向評估”的臨床試驗中,研究者觀察了DJBS植入3個月、6個月和取出時患者的相關指標。結果顯示:在植入后的前3個月,患者體重、體重指數、糖化血紅蛋白和低密度脂蛋白膽固醇顯著下降,而在治療階段的后半段,收縮和舒張壓顯著下降(圖3、4)[3]。

圖3 DJBS治療后體重、BMI、糖化血紅蛋白等指標變化

圖4 DJBS治療后血脂譜的變化

從研究結論上來看,DJBS在減輕體重和BMI方面顯示出了理想的療效,并顯著改善了代謝綜合征的參數(血糖控制、血脂控制)。此外,DJBS作為一種胃鏡下的介入手術,膜管可以隨時取出置入,避免了外科代謝手術永久性生理結構破壞所帶來的風險,是一種很有發展前景的新型療法,未來或可擔當代謝手術替代或補充的角色。

到目前為止,絕大多數DJBS的臨床試驗受試者集中于海外,并未開展適合中國糖尿病患者特征的臨床研究。但中國作為“糖尿病第一大國”,更加需要通過中國本土臨床循證醫學證據,以期找到更適合中國糖尿病患者的治療方案,從而助力患者實現全病程的長期獲益。

圖 5“胃轉流支架系統”資料

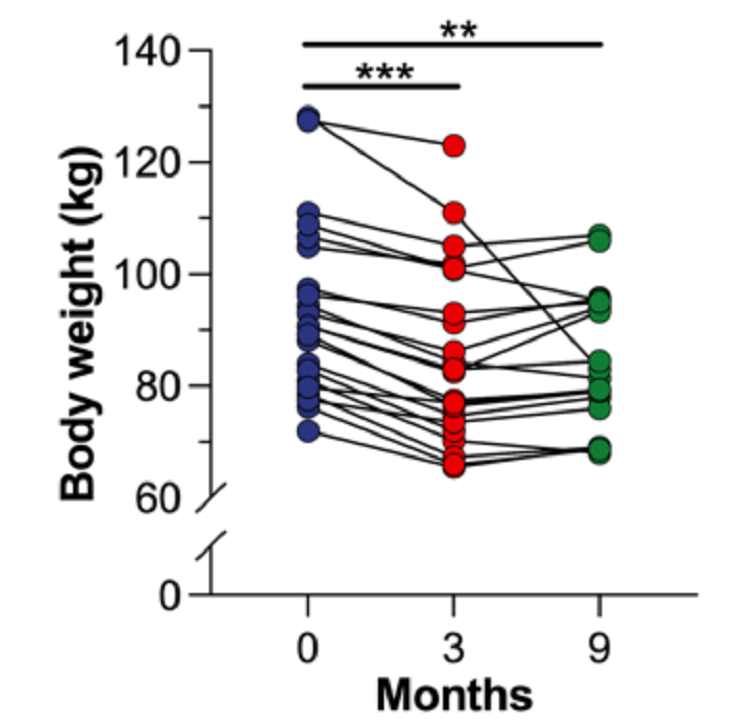

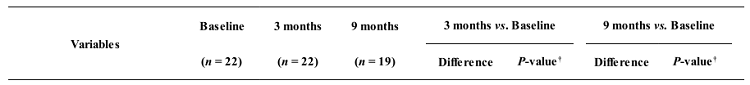

可喜的是,國內已有科研型企業自主研發出 DJBS 內鏡下微創置入的創新器械——“胃轉流支架系統”,并由其牽頭,在浙江大學醫學院附屬一院開展了臨床研究[4]。這項研究對于國內病人來說,更具有參考價值。研究結果顯示,“胃轉流支架系統“置入3個月時,體重相對于基線的變化為-8.0±3.6kg(P<0.001),HbA1c水平顯著降低(6.3±1.7%比5.6±0.6%,P<0.05)(圖5)(表1),這與國外的 DJBS 相關臨床試驗所呈現的研究結論一致。

圖5 TONGEE DJBS植入后體重變化

表1 TONGEE DJBS植入后HbA1c變化

鑒于“胃轉流支架系統”目前的臨床試驗結果,其后續的正式臨床應用也十分令人期待,如能盡快上市,無論對中國糖尿病藥品市場,還是全球糖尿病患者,都具有重要意義。后續筆者也將繼續關注此類新技術的臨床研究及學術內容。

參考文獻:

[1] Mingrone G, Panunzi S, De Gaetano A, et al. Metabolic surgery versus conventional medical therapy in patients with type 2 diabetes: 10-year follow-up of an open-label, single-centre, randomised controlled trial. Lancet. 2021;397(10271):293-304. doi:10.1016/S0140-6736(20)32649-0

[2] Nathan DM, Buse JB, Davidson MB, Ferrannini E, Holman RR, Sherwin R, Zinman B; American Diabetes Association; European Association for Study of Diabetes. Medical management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a consensus algorithm for the initiation and adjustment of therapy: a consensus statement of the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetes Care. 2009 Jan;32(1):193-203. doi: 10.2337/dc08-9025. Epub 2008 Oct 22. PMID: 18945920; PMCID: PMC2606813.

[3] Riedel N, Laubner K, Lautenbach A, Sch?n G, Schlensak M, Stengel R, Eberl T, Dederichs F, Aberle J, Seufert J. Longitudinal evaluation of efficacy, safety and nutritional status during one-year treatment with the duodenal-jejunal bypass liner. Surg Obes Relat Dis. 2018 Jun;14(6):769-779. doi: 10.1016/j.soard.2018.02.029. Epub 2018 Mar 9. PMID: 29650340.

[4] Ren M, Zhou X, Yu M, Cao Y, Xu C, Yu C, Ji F. Prospective study of a new endoscopic duodenal-jejunal bypass sleeve in obese patients with nonalcoholic fatty liver disease (with video). Dig Endosc. 2022 Jul 23. doi: 10.1111/den.14409. Epub ahead of print. PMID: 35869797.